ホームページからの問い合わせを増やすための方法・ポイント!

ホームページからの問い合わせを増やすための方法を知りたいけど、難しそうだから手が出ないなと感じている方も多いでしょう。

ホームページから問い合わせを増やすには流入(アクセス数)を増やして、分析→改善をしていく他ありません。

当記事ではホームページからの問い合わせを増やす方法をお伝えしつつ、増えない原因もあわせて解説します。

また、ホームページに頼らない問い合わせ獲得方法もお伝えするので、ぜひ最後まで読んでみてください。

ホームページからの問い合わせを増やす4つの方法

ホームページからの問い合わせを増やす4つの方法は次のとおりです。

- ユーザーの流入を増加させる

- GoogleAnalyticsを分析しコンテンツの悪い部分を洗い出す

- 問い合わせ導線を整える

- 問い合わせページのユーザビリティ向上

それぞれ詳細に見ていきましょう。

STEP1.ユーザーの流入を増加させる

ホームページからの問い合わせを増やすための方法の一つ目はユーザーの流入を増加させることです。

ホームページを作っていても誰にも見られていなければ意味はありません。

具体的にユーザーの流入を増やす方法は次の方法があります。

- SEO対策で自然流入を増やす

- SNSからの流入を増やす

それぞれ解説していきます。

SEO対策で自然流入を増やす

ユーザーの流入を増やす対策として最も自動化できるのは、Googleなどの検索エンジン上からの流入を増やすSEO対策です。

検索エンジン上で常に1ページ目の1位にランクインしていたら、そのキーワードで検索する人のおよそ14%を獲得できます。

自動的に流入を獲得できるということは、CPA(顧客獲得単価)をどんどん低くできるため多くの企業が稼げるキーワードで上位表示を目指している点には注意が必要です。

なお、SEO対策についてより詳細に解説した記事があるので参考にしてみてください。

SNSからの流入を増やす

またSEOとは違いSNSからの流入を増やすことでも対策可能です。

SEO対策は多くの企業が取り組んでいることですし、検索エンジンからの評価を得るためには長い期間が必要なので、スタートアップ企業ではSNSもWeb集客戦略の一環として取り組んでいます。

ただ、SNSからユーザーの流入を取り続けるためにはSEO対策と違った戦略も必要になり継続性が必要になるので、コストは一定であると考えておきましょう。

SNSからホームページやブログへの流入を増やす方法は以下の記事で詳しく解説しています。

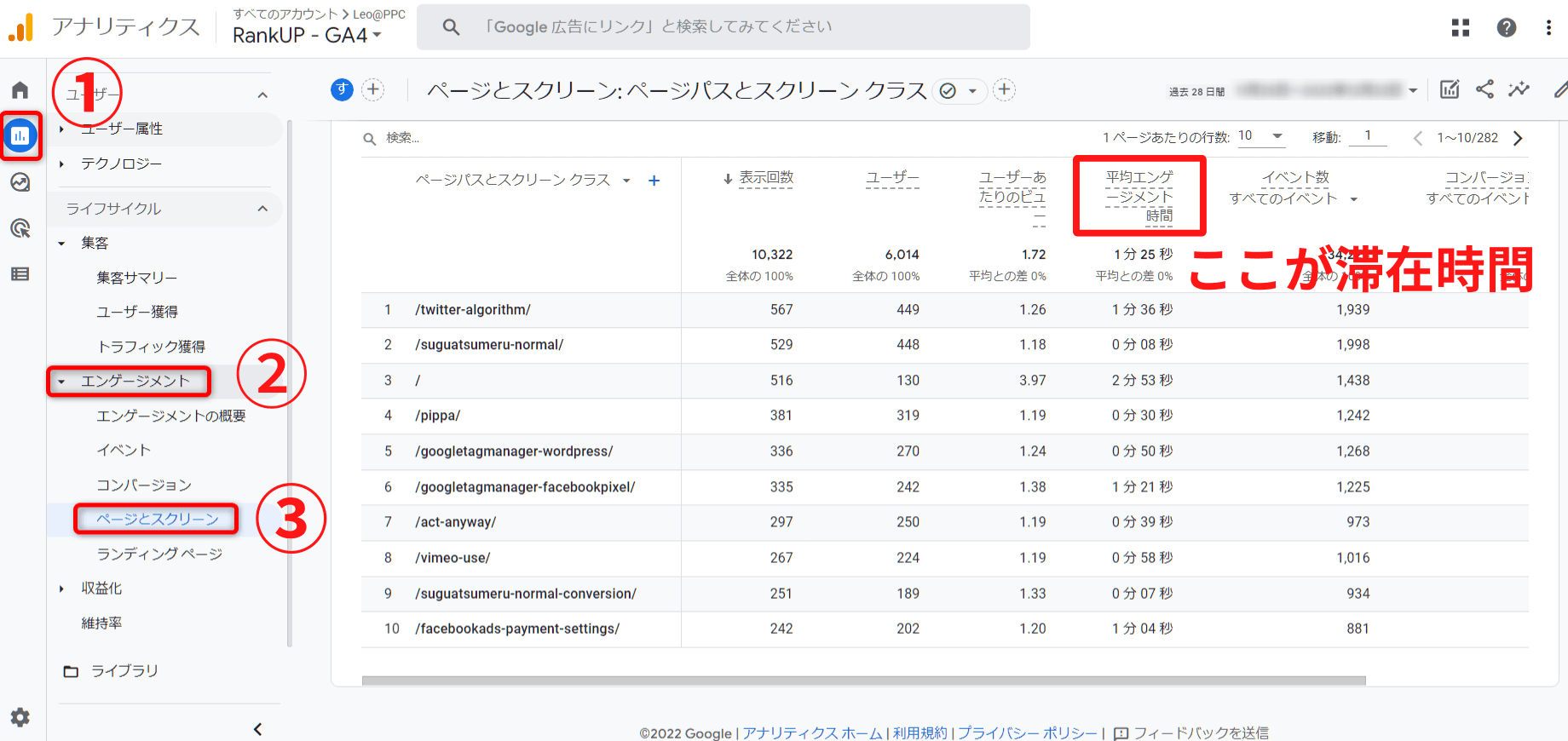

STEP2.Google Analyticsを分析しコンテンツの悪い部分を洗い出す

ホームページへの流入を増やしたら、Google Analyticsでコンテンツを分析して悪い部分を洗い出していきましょう。

Google Analyticsとは、ホームページ内のコンテンツでユーザーがどのような行動をしているかをチェックできるツールです。

その他にも目標を設定して、あなたが描いたお問い合わせ導線に沿って行動してくれているのかを確認できます。

特にライフサイクルタブのエンゲージメント欄−ページとスクリーンを見ると、どのページがユーザー行動を促していないかを随時チェックできます。

上記のページでは平均エンゲージメント時間を確認し、「流入が多いのにあまり時間を使われていないページ」を確認しましょう。

ページのコンテンツ量に反比例して滞在時間が少ないということは、それだけユーザー行動を促していない指標となるため、対策を行っていきましょう。

STEP3.問い合わせ導線を整える

Google Analyticsでコンテンツ内部の改善するのと同時に、問い合わせ導線も整えましょう。

問い合わせ導線を整える方法は次のとおりです。

- お問い合わせにつながるCTA(ボタン)の設置

- バナーの設置

それぞれ確認していきましょう。

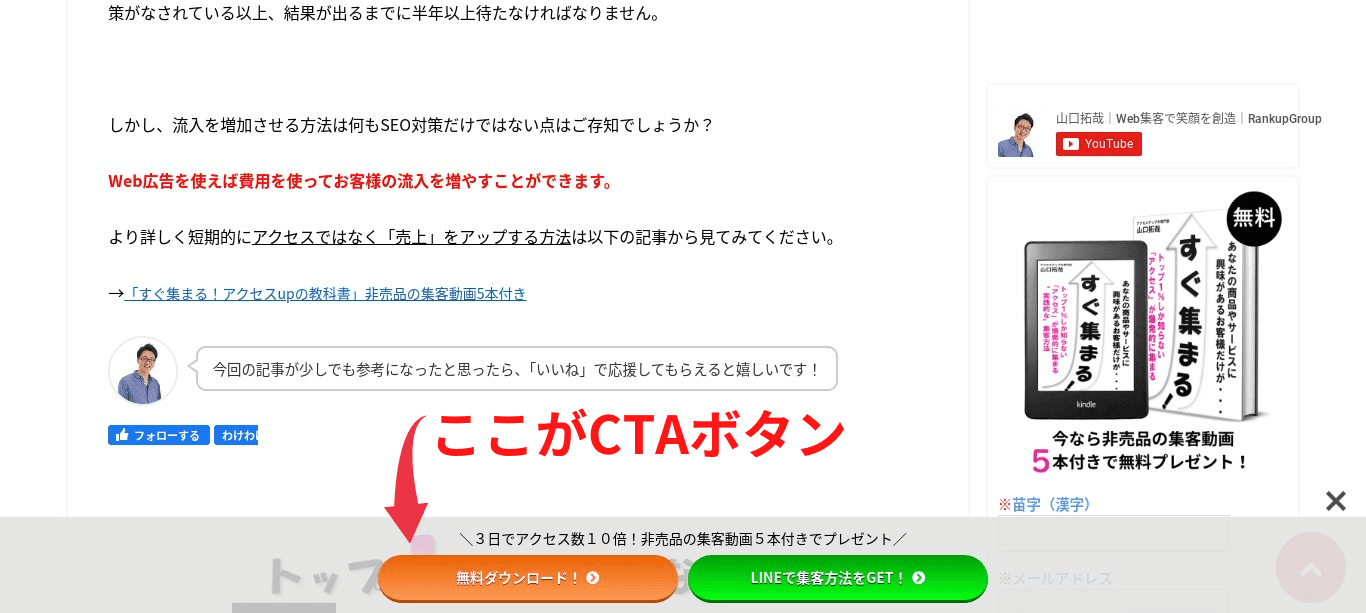

お問い合わせにつながるCTA(ボタン)の設置

記事の最後にCTAボタンを配置して、ユーザーが気になる場合にはクリックしてもらうように誘導しましょう。

CTAボタンとは、コールトゥアクションボタンの略称でユーザー行動を促すボタンを指しています。※フローティングバナー(ボタン)とも言います。

私(山口)のホームページにも配置されているため、どのようなものかを確認しておきましょう。

上記のように適切に配置されたCTAボタンであれば、自然とユーザーがクリックし、おおよそ流入数の5〜10%がお問い合わせ動線に乗ってくれます。

バナーの設置

ちなみにバナーを設置しておくだけでも気になる人はクリックをし問い合わせ導線上に乗ってくれます。

バナーとは何かというと次の画像を見てみるとわかりやすいでしょう。

このようにサイドバーに貼っておくだけでも流入数が多ければ数%の反応率があるためやっておいたほうがいい施策の1つです。

STEP4.問い合わせページのユーザビリティ向上

最後の方法は問い合わせページに来たユーザーが離脱しないように、ユーザビリティを強化しましょう。

というのも、昨今のユーザーは速度を意識していて、名前やメールアドレスといった項目を追加する行動さえも面倒だと思う方が増えているからです。

最も簡単な方法は、公式LINEのURLかQRコードを貼り付けておいて、公式LINEに登録してもらうことでしょう。

たった2タップで完了するため、ユーザーのストレスは極限まで下がります。

ただ、業種・業態によっては公式LINEが合わない可能性もあるため、最低限の入力だけで済むようにしておくといいでしょう。

なお、問い合わせページのユーザビリティ向上については以下の記事でも詳しく解説しています。

ホームページから問い合わせが来ない大きな4つの原因

ここまでホームページから問い合わせを増やすために行う方法を4つ紹介してきましたが、施策を動かしても問い合わせが来ない場合次のような原因があると考えられます。

- アクセスが少ない

- サイトが見づらく、スマホ対応がなされていない

- 問い合わせページのユーザビリティが悪い

- 問い合わせにつながるコンテンツ作成ができていない

それぞれ解説します。

原因①アクセスが少ない

そもそもアクセスが少なければ問い合わせはほとんど来ないと考えて問題ありません。

というのも、ある程度のユーザー流入の母数がなければどれだけCTAが優れていても意味がないからです。

たとえば、私(山口)のCTA最高記録は10%ですが、そこから問い合わせを獲得するとなるとLP(ランディングページ)での成約率はおおよそ30%(オプトインの場合)になります。

とすると、0.1×0.3=0.03という結果になり、全体の3%しか問い合わせにつながらないということです。

そのため100人の流入があってやっと3人なので、少なくとも月間で500〜1,000人程度はサイト内に集まらないと有効な問い合わせが来ないと考えておきましょう。

原因②サイトが見づらく、スマホ対応がなされていない

アクセスが多くてもCTAがクリックされなかったり、お問い合わせに入力がないときには、スマホ対応がなされているかも確認しておくべきです。

現在のホームページではスマホ画面になると自動的にデザインが変更されるレスポンシブデザインが導入されています。

しかし、過去に制作されたホームページの場合、そもそもスマホ対応ができていないため、ユーザビリティが極端に低下し利用されていないかもしれません。

そのため、Google Analyticsを見てあまりにも滞在時間が短い場合や、ご自身のスマホ画面で確認して明らかに表示がおかしい場合にはサイト作成段階からのやり直しをしましょう。

なお、ワードプレスを使って低予算でホームページを作りたい方は以下の記事を参考にするといいでしょう。

原因③問い合わせページのユーザビリティが悪い

また先ほどもお伝えしましたが、問い合わせページのユーザビリティが悪い場合にも、当然問い合わせにつながっていない可能性があります。

この指標をチェックするためには、問い合わせページに来たユーザー数と実際の問い合わせ数を突き合わせてみるとわかりやすいです。

ただ指標だけではわかりづらいところもあるため、ホームページから問い合わせが来たお客様に対してアンケートを実施し、問い合わせフォームを最適化するようにするのも効果的な施策といえます。

原因④問い合わせにつながるコンテンツ作成ができていない

最後の原因は問い合わせにつながるコンテンツ作成ができていない場合が考えられます。

問い合わせにつなげるためには、どういったキーワードで検索しているユーザーの心理状態をきちんと分析したコンテンツを作成する必要があります。

それにもかかわらず、とにかく流入数を増やしたいからと意味のないキーワードで流入を獲得しても問い合わせにはつながりません。

たとえば、キーワードにしても「地域×歯科医院」と「良いお医者さんの特徴」とでは、ユーザーが検索しているときの心理状態が「購入」につながるのは前者であるとはっきりわかるでしょう。

そのため、まずは問い合わせにつながるキーワードをきちんと選定し、上位表示できることが大前提となります。

ホームページから問い合わせを増やすための3つの手段

ホームページから問い合わせを増やすための手段は以下のとおりです。

ホームページから問い合わせを増やすための手段は以下のとおりです。

- ファーストビューで興味を持ってもらう

- コンテンツにベネフィット訴求を含める

- 問い合わせフォームを最適化する

それぞれ解説します。

問い合わせ増加1.ファーストビューで興味を持ってもらう

問い合わせ増加のための手段の一つ目はファーストビューで興味を持ってもらうことです。

ホームページを検索してユーザーが訪れたということは、解決したい問題があるため、興味を持ってもらえるクリエイティブ(画像や動画など)が必要です。

たとえば、パーソナルトレーニングジムに訪れたユーザーには、体験を促すファーストビューがあると反応が得られやすいかもしれません。

いくつかのクリエイティブを用意して、A/Bテストを繰り返し最適なファーストビューを作りましょう。

問い合わせ増加2.コンテンツにベネフィット訴求を含める

ホームページの各コンテンツにはベネフィット訴求を含めましょう。

ベネフィット訴求とは、メリットの先の未来の状態を表す言葉です。

たとえば、ブログを書くにしても、そのブログで伝えたいことを明確にし、販売している商品やサービスを買うとどんな未来があるかをイメージできるようにすると良いでしょう。

ベネフィット訴求については以下で詳しく解説しているので参考にしてみてください。

問い合わせ増加3.問い合わせフォームを最適化する

問い合わせフォームの最適化も問い合わせ増加に役立ちます。

というのも、問い合わせフォームにストレスがあるとユーザーが離脱してしまうからです。

たとえば、電話ができれば済む話なのに、詳細すぎる情報を入力しなければならないとなるとユーザーが嫌がってしまうでしょう。

このように問い合わせページ1つ取っても最適化しなければならない点には注意しましょう。

ホームページの問い合わせページを最適化できるツール3選

ホームページの問い合わせページを最適化できるツールを3つ選ぶとしたら以下のとおりです。

ホームページの問い合わせページを最適化できるツールを3つ選ぶとしたら以下のとおりです。

- Contact Form7

- Googleフォーム

- formrun

それぞれの特徴を解説します。

Contact Form7

Contact Form7はワードプレス上で問い合わせページを作成できる、無料プラグインです。

氏名や生年月日の指定はもちろん、ラジオボタンやチェックボックス機能も備えているため、誰でも簡単に問い合わせページを作成できます。

より詳しい内容は以下の記事で解説しているので、参考にしてみてください。

Googleフォーム

長文入力をしてほしい場合や、TwitterやInstagramなどのSNSにも幅広く問い合わせページを設置したいなら、Googleフォームを利用してください。

Googleフォームはラジオボタンの設置やチェックボックス機能も利用できますし、何よりもホームページのみではなく幅広いメディアに利用できます。

回答内容はスプレッドシートに反映され、エクセルのように分析にも利用できるため、アンケート調査にも有効です。

formrun

最適な問い合わせページを作るのであればformrunがおすすめです。

Contact Form7とGoogleフォームの両方の機能を併せ持っていて、回答フォームページをURL化して発行も可能です。

Contact Form7ではアンケート調査機能などを持ち合わせていないため、ある程度の金額は必要ですが、ユーザー数が増えて最適化しなければならない場合には利用を検討しましょう。

ホームページの問い合わせページが最適化されていないと起こること

ホームページの問い合わせページが最適化されていないと、問い合わせページへの流入が起きているのに問い合わせされない事態が起きます。

ホームページの問い合わせページが最適化されていないと、問い合わせページへの流入が起きているのに問い合わせされない事態が起きます。

問い合わせページにストレスが発生しているだけで、300流入がありながらも月に1件しか問い合わせが発生しないパーソナルトレーニングジムのオーナーがいました。

この問い合わせページには以下のような特徴がありました。

- 予約可能時間が少ない

- 予約ページ前のページからどのように体験予約をすればいいかが分からない

- 予約ページ前のページのユーザー訴求ができていない

問い合わせページの最適化ができていなかったために、流入はあるものの体験までつながりませんでした。

ただ、A/Bテストを行い試行錯誤する中で最適化できると、流入数の10%まで問い合わせ数を伸ばせた事例があります。

このようにSEO対策やSNS対策などを行う前に、ホームページのどこに問題点があるかを洗い出すとすぐに効果を発揮します。

ホームページからの問い合わせを増やすにはDRMが有効

ホームページからの問い合わせを増やすためには、見込みのお客様をDRMを使って教育していくことが最も効果的です。

DRMとはダイレクトレスポンスマーケティングの略であり、ホームページ集客と組み合わせると次のような段階を踏んで購入を促していきます。

- ホームページに訪れる

- 無料オファーや特典を付けて公式LINEなどに登録する(集客:オプトイン)

- メルマガを受け取ってサービスに対してファンになる(教育)

- 限定特典などのキャンペーンで購入する(購入)

このように4ステップで見込みのお客様をファン化し購入につなげていきます。

よくリストマーケティングとも呼ばれる手法でもあるので、気になる方は以下の記事で詳しく学んでみてください。

DRMを行えるのはホームページの記事だけではない

ちなみに無料オファーや特典を付けて公式LINEなどに登録する集客方法は、ホームページだけの専売特許ではありません。

というのも、簡単なLPを作成してWeb広告やSNS広告を打つことで多くのリストを獲得できるからです。

たとえば、私の場合、Facebook&Instagram広告では広告をクリックした方の30〜40%がメルマガを読んでくれる状態にすることも可能です。

単純にホームページに訪れる人の3%しか問い合わせにつながらないと考えるよりも、簡単に売上を上げられるのは想像しやすいでしょう。

ホームページだけが問い合わせを増やす手段ではない!

先ほどのDRMという方法を駆使すれば、どんな業種・業態でも問い合わせを増やすことが可能です。

しかも、DRMはどのようなWeb集客でも展開が可能なので、ホームページだけに限った話ではありません。

私自身広告を使って収益を上げ、そのあとにホームページのSEO対策をしてCPAを徐々に減らす方法を取っています。

このように、広告を使って30〜40%の反応を取る方法を詳しく知りたい方は、以下の登録フォームから公式LINEに登録してみてください。

→「すぐ集まる!アクセスupの教科書」非売品の集客動画5本付き

今回の記事が少しでも参考になったと思ったら、「いいね」で応援してもらえると嬉しいです!